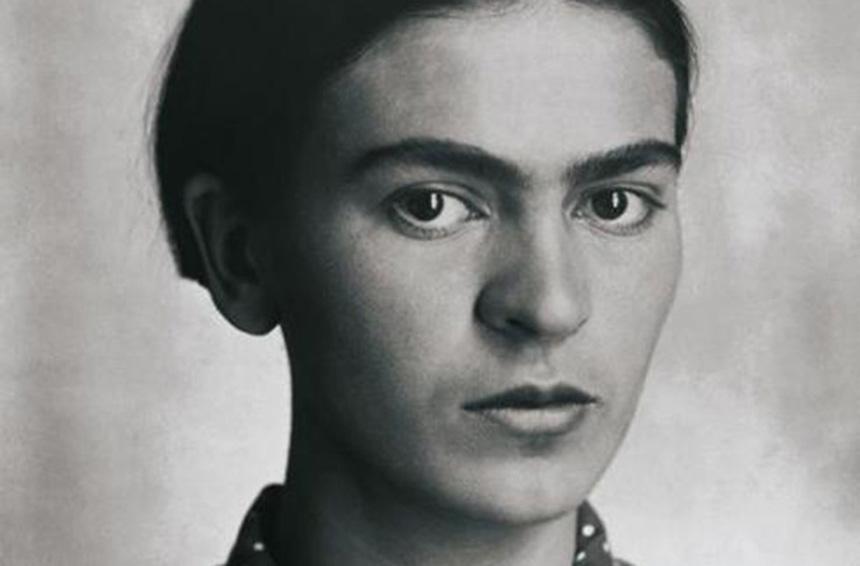

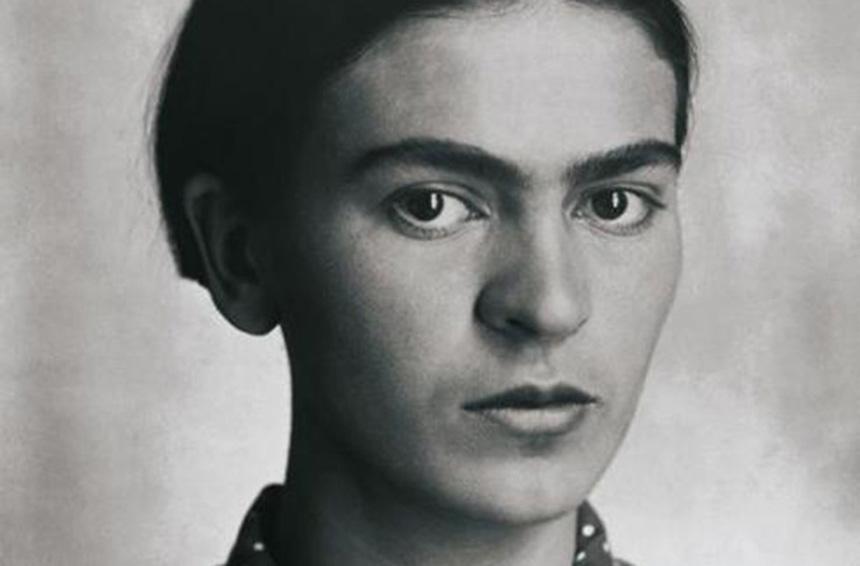

Frida Kahlo, in parte per motivi biografici e in parte per le sue origini messicane, ebbe un rapporto stretto con la morte che figura spesso nei suoi dipinti, rappresentata attraverso singolari simbolismi o in maniera esplicita

Frida Kahlo, in parte per motivi biografici e in parte per le sue origini messicane, ebbe un rapporto stretto con la morte che figura spesso nei suoi dipinti, rappresentata attraverso singolari simbolismi o in maniera esplicita

Una tavoletta babilonese di 3.500 anni contiene la raffigurazione più antica di un fantasma finora scoperta.

La chiesa di Santa Croce è sempre stata considerata luogo privilegiato della memoria, in quanto ha accolto le sepolture di molti personaggi famosi e figure di spicco religiosi e non, esattamente come molte altre chiese, conventi o confraternite che ugualmente ospitano le spoglie di defunti per tramandarne il ricordo.

I crisantemi, piante ornamentali, originarie di molte parti del mondo e con un gran numero di ibridi e varietà, in Italia, sono generalmente associati al lutto.

I dolci dei morti sono un’antica usanza, diffusa in tutta Europa, ma soprattutto in Italia, dove nei giorni tra il 1° e il 2 novembre si preparano e si consumano in onore dei defunti.

“Becchino” è un termine dalla lunga storia e dall’etimologia incerta. Le ipotesi sul suo significato sono diverse e tutte piuttosto interessanti.

Durante il Medioevo si cristallizzano alcuni rituali funebri, tuttora applicati, inoltre, nasce la figura dell’impresario di onoranze funebri.

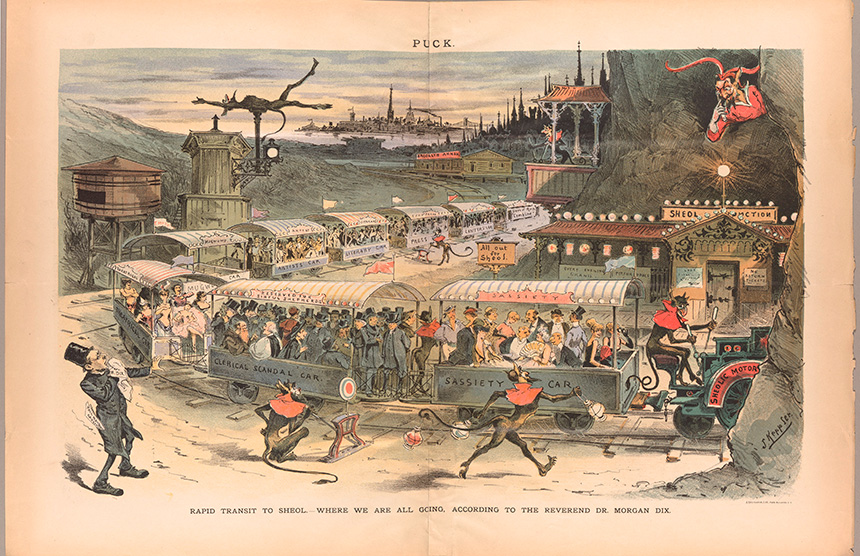

Mitologia e religione hanno cercato di raffigurare il mondo dell’oltretomba, il luogo dove i defunti approdano dopo l’esistenza terrena; nella Bibbia ebraica questo luogo era denominato Sheol.

Nella poesia “A mia madre”, Montale esprime la sua idea di immortalità che nella sua visione pagana della vita non è legata al divino, bensì alla forza dei sentimenti e del ricordo.

Nell’antichità, il Necromanteion era il luogo in cui era possibile comunicare con l’aldilà, qui accorrevano i fedeli, per colloquiare con i loro antenati defunti.