Una delle meraviglie più affascinanti della scultura mondiale.

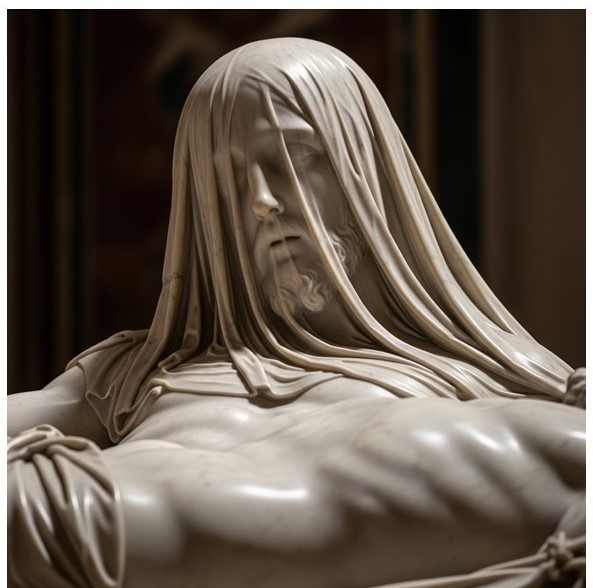

Immaginate di entrare nella cappella San Severo di Napoli, un luogo intriso di Mistero e arte su lì adagiato su un materasso marmoreo, e ritrovare il Cristo morto avvolto in un velo di pietra così incredibilmente trasparente che sembra quasi fluttuare sopra il suo corpo.

Questa straordinaria opera fu commissionata nel 1753 da Raimondo di Sangro, Principe di San Severo e inizialmente affidata allo scultore Antonio Corradini, che riuscì solo a realizzare un bozzetto in terracotta prima di morire.

Il compito passò allora a Giuseppe Sanmartino che realizzò, quindi, un’opera dove il Cristo morto, sdraiato su un materasso, viene ricoperto da un velo che aderisce perfettamente alle sue forme.

La maestria dello scultore napoletano sta nell’esser riuscito a trasmettere la sofferenza che il Cristo ha provato, attraverso la composizione del velo, dal quale si intravedono i segni sul viso e sul corpo del martirio subito. Ai piedi della scultura, infine, l’artista scolpì anche gli strumenti del suddetto supplizio: la corona di spine, una tenaglia e dei chiodi.

La magistrale resa del velo, «fatto con tanta arte da lasciare stupiti i più abili osservatori» (per usare le stesse parole del principe di Sansevero), ha nel corso dei secoli dato adito a una leggenda secondo cui il committente, il famoso scienziato e alchimista Raimondo di Sangro, avrebbe insegnato allo scultore la calcificazione del tessuto in cristalli di marmo. Da circa tre secoli, infatti, molti visitatori della Cappella, colpiti dal mirabile velo scolpito, lo ritengono erroneamente esito di una “marmorizzazione” alchemica effettuata dal principe, il quale avrebbe adagiato sulla statua un vero e proprio velo, e che questo si sia nel tempo marmorizzato attraverso un processo chimico. Tuttavia, analisi approfondite hanno confermato che l’intera statua è stata scolpita con maestria da un unico blocco di pietra.

Lo stesso di Sangro, in alcune lettere, descrive il velo come realizzato dallo stesso blocco della statua, senza l’utilizzo di alcun espediente alchemico.

L’opera ha affascinato artisti di ogni epoca incluso Antonio Canova, che dichiarò di essere disposto a sacrificare dieci anni della sua vita, pur di riuscire a creare un capolavoro simile e così, tra le ombre della cappella, il Cristo giace immobile, ma vivo nella sua sofferenza. Il marmo freddo ed eterno racconta una storia di dolore e redenzione, mentre il velo leggero come un soffio sfida la nostra percezione della materia e dell’arte, un enigma senza tempo, un capolavoro che continua a lasciare senza fiato chiunque si sofferma in contemplazione.

Giuseppe Sanmartino fu un artista straordinario, la cui maestria scultorea ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’arte napoletana. Nato nel 1720 si formò nella fervente scena artistica di Napoli città che nel XVIII° secolo viveva un periodo di straordinario splendore e culturale. La sua capacità di lavorare il marmo con estrema delicatezza e realismo lo rese uno degli scultori più apprezzati del suo tempo. Sanmartino possedeva un’abilità eccezionale nel rendere la morbidezza dei tessuti, e l’espressività dei volti, elementi che si possono osservare in tutte le sue opere.

Il suo stile si discostava dal rigido classicismo per abbracciare un’interpretazione più emotiva e drammatica delle figure scolpite grazie a questa sensibilità artistica. Il suo lavoro ebbe grande influenza sui contemporanei e sui futuri maestri della scultura.

Oltre al celebre Cristo velato, il capolavoro assoluto della cappella San Severo, Sanmartino realizzò diverse opere di rilievo tra cui il San Giuseppe e San Michele Arcangelo, opere custodite nella Cattedrale di Monopoli.

La sua tecnica basata su un sapiente uso delle ombre e dei contrasti, tra la superficie liscia del marmo e le pieghe profondamente scolpite, ha contribuito alla creazione di opere dalla forte intensità espressiva. Questo è particolarmente evidente nel Cristo Velato dove il sudario marmoreo sembra sfidare la fisicità della pietra stessa.

Sanmartino morì nel 1793, lasciando una scuola di pensiero e di tecnica scultorea che avrebbe influenzato gli artisti per generazioni. Il suo lavoro rimane oggi. Uno dei pilastri della scultura barocca, napoletana, celebrato e studiato da storici dell’arte di tutto il mondo.