Non sono qui per vendervi certezze, né per farvi la predica da quattro soldi sul “tutto è falso” o sul “tutto è vero”. Sono qui perché quella cucina andalusa mi perseguita da vent’anni, e ogni volta che credo di averla archiviata come l’ennesima truffa rurale, qualcosa mi riporta lì, sul cemento screpolato, a fissare quei volti che non dovrebbero esserci.

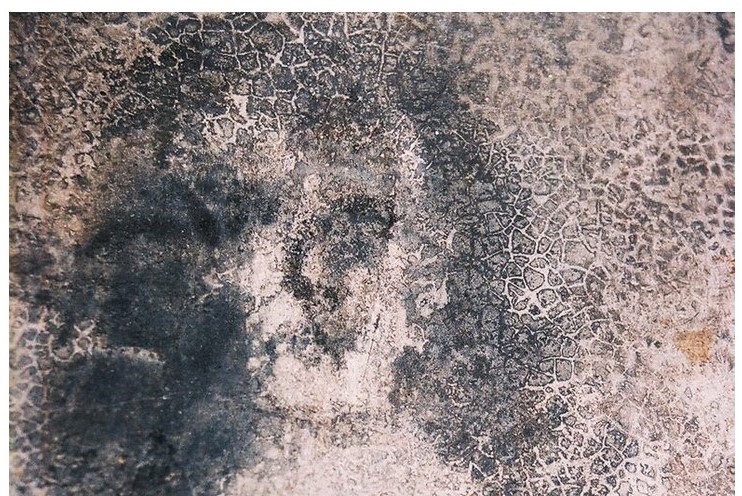

Bélmez de la Moraleda, agosto 1971. María Gómez Cámara vede una macchia sul pavimento che diventa un viso. Il marito la spacca con il piccone. Rifanno il massetto. Il viso torna, più nitido. Poi ne arrivano altri. Maschili, femminili, sofferenti, imploranti. Alcuni durano giorni, altri svaniscono e riappaiono spostati di qualche centimetro. La casa viene chiusa, sigillata, sorvegliata. Tre mesi dopo la riaprono: i volti sono ancora lì, alcuni nuovi, come se qualcuno (o qualcosa) avesse lavorato al buio.

Le analisi chimiche trovano tracce di pigmenti, sì. Ma anche zinco, piombo, cromo in percentuali che non spiegano del tutto la formazione lenta e selettiva. Le foto all’infrarosso mostrano pennellate sospette su certi volti… ma non su tutti. Le registrazioni foniche captano sussurri che nessuno, in quel momento, stava pronunciando. E poi c’è quel dettaglio che mi fa impazzire: dopo la morte di María, nel 2004, i volti continuano a comparire per un po’, ma diventano brutti, goffi, quasi caricaturali. Come se l’“artista” originale non ci fosse più.

Allora? Frode familiare per spillare soldi ai turisti? Probabile. Reazione chimica ritardata da nitrato d’argento e umidità? Possibile. Pensierografia, teleplastia, residui di anime intrappolate in un vecchio cimitero medievale? Non lo so. E questa è la parte che mi piace.

Perché il paranormale autentico, quando esiste, non arriva con il cartello “miracolo certificato”. Arriva sporco, ambiguo, pieno di crepe, con testimoni inaffidabili e analisi contraddittorie. Proprio come Bélmez.

Quindi no, non vi dirò che quei volti sono la prova dell’aldilà. Ma vi dirò che, dopo mezzo secolo di liti tra credenti e debunkers, nessuno è ancora riuscito a riprodurre il fenomeno in laboratorio con le stesse identiche condizioni e gli stessi risultati. E questo, per uno come me che si definisce eretico dell’invisibile, è già abbastanza.

Se un giorno la scienza riuscirà a spiegare ogni singola macchia di Bélmez con la sola chimica e l’avidità umana, alzerò le mani e dirò «bravi, avete vinto voi». Ma fino ad allora, quella cucina resta una ferita aperta nel mio razionalismo. Una crepa da cui ogni tanto filtra qualcosa che non ha ancora un nome.

E io continuo a tornarci, con la torcia in una mano e il dubbio nell’altra.