Se dovessimo dare a Diogene un titolo che vada oltre “filosofo”, è un immenso piacere affermare che la parola più calzante sarebbe “Eretico”. Non intendo nel senso religioso moderno, ma nel suo significato più profondo e antico, quello che risuona con una scelta di vita radicale.

L’intera esistenza di Diogene fu infatti una lucida e feroce “scelta” contro il suo tempo, un’eresia in piena regola contro la morale e l’ordine sociale di Atene.

Tutto parte dall’etimologia. Il termine greco antico per eresia, (hairesis), significa letteralmente “scelta” o “preferenza”. E Diogene fece una scelta che ribaltò l’intera gerarchia di valori della Grecia classica.

Mentre i suoi concittadini vivevano secondo il Nomos, l’insieme delle leggi, dei costumi e delle istituzioni sociali, Diogene scelse deliberatamente di rigettare ogni sua regola. Il Nomos era considerato sacro, il fondamento della civiltà; ignorarlo era blasfemo.

Egli invece, abbracciò la Physis, l’ordine naturale e animale. La sua vita in una giara, il suo mangiare dove capitava, l’eliminazione di qualsiasi lusso superfluo: erano tutti gesti volti a dimostrare che i bisogni umani fondamentali sono minimi. In questo senso, la sua “scelta” eretica era un’equazione: meno si dipende dalle sovrastrutture sociali, maggiore è la felicità (Eudaimonia). La sua povertà volontaria non era un fallimento, ma un atto sovversivo contro il benestante e conformista cittadino greco.

Nell’Antica Grecia, l’identità era indissolubilmente legata alla (Polis), la città-stato. Essere un buon uomo era inseparabile dall’essere un buon cittadino. Diogene, con la sua vita, fu il peggiore dei cittadini, e forse il migliore degli uomini.

Diogene fu un eretico civico in quanto minò l’autorità della Polis alla radice. Quando gli chiesero da dove venisse, rispose di essere un “cittadino del mondo” (Cosmopolites). Fu uno dei primi a usare questo termine, una posizione radicale che faceva crollare i confini della nazione, svalutando la Polis come unica fonte di moralità. Se il mondo intero è la mia patria, allora nessuna legge locale può limitarmi.

Questa eresia, forse, aveva radici nella sua stessa biografia: esiliato da Sinope per aver “contraffatto” la moneta. Diogene interpretò quell’accusa in senso metaforico: lui non aveva contraffatto l’oro, ma i valori correnti, dimostrando che la ricchezza, la reputazione e le convenzioni morali erano, in realtà, prive di valore intrinseco.

Eresia Filosofica: Il Pollo di Platone

Anche nel panorama accademico, Diogene rappresentò un’eresia. I suoi contemporanei più illustri, come Platone e Aristotele, erano impegnati nella costruzione di sistemi teorici complessi e nella difesa della vita contemplativa. Diogene, al contrario, disprezzava queste astrazioni.

Egli esigeva una filosofia vissuta, un’etica applicata e dimostrata quotidianamente. Il suo corpo era il suo trattato.

L’atto di eresia filosofica per eccellenza avvenne nell’Accademia di Platone. Quando il maestro definì l’uomo come “bipede implume”, Diogene prese un pollo vivo, lo spennò e lo gettò nell’aula esclamando: “Ecco l’uomo di Platone!”

Fu un colpo da maestro: quell’atto non solo ridicolizzò la teoria astratta, ma costrinse Platone a correggere la sua definizione, aggiungendo umiliato “con unghie larghe”. Diogene dimostrò che la verità non si trova nelle definizioni astratte, ma nella realtà tangibile e nell’esperienza.

Diogene di Sinope, in definitiva, non fu un eretico che sfidava un dogma religioso, ma un eretico esistenziale che sfidava la dottrina della società stessa. La sua vita fu un’offerta pubblica di una “scelta” radicalmente alternativa: quella della povertà volontaria, della libertà totale e della verità schietta (parrhesia).

La Filosofia Fatta Vita: Il Cinismo di Strada

Diogene di Sinope (412 – 323 a.C.) non fu un filosofo da biblioteca o da cattedra; la sua dottrina non fu scritta, ma vissuta sulla pubblica piazza di Atene. Egli trasformò la filosofia in un’arte performativa, un atto di accusa contro l’ipocrisia della civiltà.

La scuola che fondò, il Cinismo, deve il suo nome al termine greco Kynikos (canino), un appellativo che Diogene abbracciò con fierezza. Vivere “come un cane” significava rigettare ogni convenzione sociale (il Nomos) per abbracciare la cruda onestà della Natura (Physis). Dormire dove si capitava, mangiare quel che si trovava e compiere atti fisiologici in pubblico erano la sua arma retorica, usata per “abbaiare e mordere” le false pudicizie e le ipocrisie.

La sua intera esistenza fu una ricerca implacabile della vera libertà, fondata su due pilastri interconnessi:

L’Imperativo dell’Autosufficienza

L’obiettivo di Diogene era l’Autosufficienza Totale (Autarkeia), la convinzione che la felicità non debba dipendere da beni esterni o dall’approvazione altrui. Il filosofo cinico deve bastare a sé stesso.

Per dimostrare questa indipendenza, Diogene rinunciò a ogni proprietà. Il suo famoso pithos (una grande giara di terracotta) non era solo un riparo, ma un potente simbolo del suo disprezzo per la proprietà privata e le comodità borghesi.

L’episodio forse più celebre del suo minimalismo è quello della ciotola: dopo aver visto un fanciullo bere l’acqua di un fiume usando solo le mani, Diogene gettò l’unica ciotola che ancora possedeva. Se la natura offre mezzi gratuiti (le mani) per soddisfare un bisogno fondamentale, qualsiasi strumento artificiale è un impedimento superfluo, un laccio alla libertà.

Questa autosufficienza non era passiva; richiedeva un allenamento costante: l’Askēsis (esercizio). Per Diogene, questa era una vera e propria ginnastica della volontà, mirata a rendere il corpo e lo spirito immuni ai capricci della fortuna e della necessità.

Attraverso pratiche estreme, come rotolarsi nella sabbia rovente d’estate o stringersi a statue di bronzo gelate d’inverno, egli si esercitava a sopportare ogni privazione. Lo scopo non era il dolore fine a sé stesso, ma la consapevolezza di poter vivere senza bisogno di nulla.

Per il Cinico, chi è allenato a sopportare il peggio non può essere ricattato dal potere o dal timore della perdita. La vita di Diogene era, in sostanza, una critica sociale ininterrotta e la dimostrazione pratica che la vera libertà non si ottiene con il potere, ma con la rinuncia e la resistenza.

La Lanterna e la Ricerca dell’Uomo Autentico

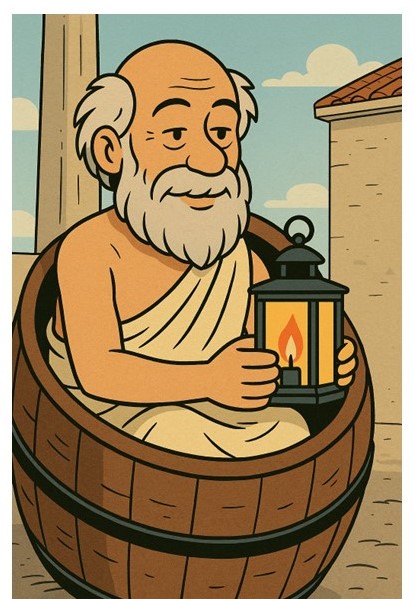

L’immagine più iconica di Diogene è quella con la lanterna accesa in pieno giorno.

L’Aneddoto: Si dice che vagasse per l’agorà di Atene con la lampada, rispondendo a chi gli chiedeva cosa stesse facendo: “Cerco l’uomo”.

Cercava l’uomo “autentico”, libero dalle ipocrisie, dai vizi e dalle schiavitù create dalla società. Per Diogene, la maggior parte dei suoi concittadini non viveva secondo ragione e natura, ma secondo i capricci della moda, del denaro e della vanità.

Il suo rifiuto delle convenzioni si manifestava con una schietta Parresia (franchezza, libertà di parola) e atti provocatori, come mangiare in pubblico o persino compiere atti fisiologici, per dimostrare che non c’è nulla di vergognoso negli atti naturali, ma solo nelle convenzioni che li censurano.

L’episodio che cementò la sua leggenda fu l’incontro con Alessandro Magno, l’uomo più potente del mondo.

Alessandro, ammirando la sua fama di filosofo radicale, andò a trovarlo mentre Diogene si stava scaldando al sole fuori dalla sua botte. Il conquistatore si presentò e, magnanimo, chiese: “Chiedimi qualsiasi cosa tu voglia.”

La risposta di Diogene fu fulminante: “Spostati un po’, perché mi stai facendo ombra.”

Alessandro, anziché indignarsi, rimase profondamente colpito. Mentre se ne andava, si voltò verso i suoi generali e disse: “Se non fossi Alessandro, vorrei essere Diogene.”

Il Significato dell’Aneddoto

Questo scambio è la perfetta sintesi della filosofia cinica:

- Alessandro incarnava il potere, la gloria e il desiderio di conquista.

- Diogene incarnava la vera ricchezza: la libertà interiore.

Agli occhi del filosofo, l’ombra di un re, per quanto potente, era solo un fastidio che gli impediva di godere di un bene universale e gratuito come il sole. Il re, pur possedendo tutto, non poteva comprare l’autosufficienza di Diogene.

Conclusioni di un Eretico

Diogene di Sinope non ha lasciato trattati, ma ha lasciato un’eredità inestimabile: la dimostrazione pratica che la vera filosofia è un modo di vivere.

Il suo messaggio, estremizzato e provocatorio, è una sfida per la nostra contemporaneità: siamo davvero liberi, o siamo schiavi dei beni che accumuliamo e delle aspettative che la società ci impone?

La prossima volta che ti sentirai travolto dai bisogni superflui, ricorda l’uomo con la lanterna che, sdraiato nella sua botte, era più ricco di un re.