Il Contesto Eretico: La Giustizia Nera del Dopoguerra

Siamo nell’Italia del 1945, subito dopo la Liberazione. Il Paese è un organismo agonizzante:

- Caos e Borsa Nera: La povertà dilaga, il mercato nero è l’unica economia funzionante e la violenza armata è onnipresente.

- L’Impunibile: Migliaia di fascisti, criminali di guerra e profittatori godono di un’impunità di fatto grazie al caos istituzionale. La giustizia è lenta, incerta, o troppo occupata a definire i confini politici del nuovo Stato.

In questo quadro, la strage non è un’anomalia, ma un sintomo della malattia sociale. La banda di siciliani, capeggiata da Pietro Lala e composta da Francesco La Barbera, Giovanni Puleo e Giovanni D’Ignoti, non era mossa solo dall’avidità, ma da una criminalità di rapina nata e nutrita dal disfacimento della guerra.

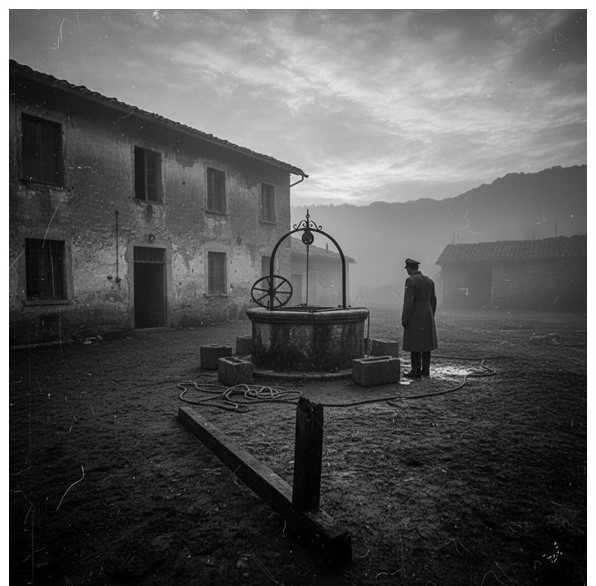

🩸 La Notte della Cascina: Un Massacro Inutile

La sera del 20 novembre 1945, l’obiettivo è la Cascina Simonetto a Villarbasse (Torino), proprietà dell’avvocato Massimo Gianoli, che si pensava contenesse un tesoro.

Ciò che accade è di una lucida atrocità. Dopo essere entrati e aver rapinato un bottino irrisorio (poche migliaia di lire e cibarie), la situazione precipita per un dettaglio fatale: uno dei rapinatori viene riconosciuto.

A quel punto, il crimine di rapina si trasforma in un massacro senza testimoni. Le dieci persone presenti, l’avvocato Gianoli, il fattore Antonio Ferrero, sua moglie Anna, il genero Renato Morra, le domestiche e persino un bambino, vengono condotte nella cantina. Lì, furono picchiate selvaggiamente a bastonate e, ancora vive, legate a blocchi di cemento e gettate in una cisterna d’acqua e letame per morire annegate o soffocate.

La Vera Eresia: Il valore simbolico della strage non sta nel come le vittime sono morte, ma nell’inutilità della loro morte. Non sono state uccise per la rapina, ma per la paura e l’imperizia dei banditi. Un crimine squallido, dettato dal panico, che si rivelò il perfetto capro espiatorio per la neonata Repubblica.

⚖️ L’Esecuzione Politica: Il Prezzo della Costituzione

L’elemento più “eretico” della vicenda riguarda la sua chiusura giudiziaria.

Nonostante l’esecuzione della pena di morte in Italia fosse formalmente ancora prevista dal Codice Rocco, nell’immediato dopoguerra si tendeva a commutare la pena. Le esecuzioni erano prevalentemente riservate a crimini di guerra o collaborazionismo politico.

Perché allora condannare a morte, e giustiziare, Francesco La Barbera, Giovanni Puleo e Giovanni D’Ignoti?

- Soddisfare l’Orrore Popolare: L’efferatezza del delitto (10 vittime, la cisterna, la ferocia post-bellica) suscitò un’ondata di indignazione talmente vasta e viscerale da richiedere un segnale inequivocabile di restaurazione dell’ordine.

- Affermare la Sovranità: La giustizia aveva bisogno di dimostrare di poter funzionare e punire, specialmente i crimini non politici, prima che l’Assemblea Costituente abrogasse la pena capitale.

- Il Rifiuto della Grazia: La decisione finale spettò al Capo Provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola. Egli rifiutò la grazia, autorizzando la fucilazione (avvenuta al Poligono di tiro delle Basse di Stura, Torino, il 4 marzo 1947). Fu un atto politico difficile, una necessità di Stato in un momento di transizione. Era l’ultimo prezzo da pagare per poter, poco dopo, introdurre la Costituzione del 1948 che dichiarava l’abolizione della pena di morte.

La strage di Villarbasse non fu l’ultima applicazione della legge, ma l’estremo sacrificio compiuto dallo Stato per chiudere un’era di violenza e paura con un gesto definitivo, permettendo così all’Italia di voltare pagina e abolire legalmente la pena capitale.

💀 E del capo Pietro Lala? Abbiamo notizie?

Pietro Lala, il vero capo e ideatore della banda che compì il massacro alla Cascina Simonetto, ebbe una fine anticipata e violenta, che lo sottrasse al giudizio e all’esecuzione della nascente Repubblica.

- La Fuga: Subito dopo il massacro del 20 novembre 1945, Lala lasciò la banda e fuggì in Sicilia, la sua terra d’origine, cercando rifugio tra i suoi.

- L’Omicidio: Il 13 dicembre 1945, a pochi giorni dalla strage di Villarbasse, Pietro Lala fu ucciso in Sicilia, in un conflitto a fuoco o per regolamento di conti.

- Il Contesto: Lala fu ucciso prima di essere catturato e processato per la strage di Villarbasse.

La sua morte prima della cattura significò che il processo a Torino si svolse in contumacia per lui (venne comunque condannato a morte), ma il plotone d’esecuzione poté giustiziare solo i tre complici che furono arrestati: Francesco La Barbera, Giovanni Puleo e Giovanni D’Ignoti.

💡 Rilevanza Eretica

Questo dettaglio rafforza ulteriormente la tesi del “Sacrificio di Stato”:

- Il Vero Capo Scampò all’Esecuzione: L’uomo che ideò e comandò la strage non affrontò la giustizia della Repubblica, morendo per mano della sua stessa criminalità organizzata o in un contesto di guerriglia interna.

- La Vittoria Simbolica dello Stato: La fucilazione del 4 marzo 1947 si concentrò sui tre complici, ma fu comunque sufficiente a produrre l’effetto politico desiderato: mostrare la ferrea volontà dello Stato di chiudere l’era della violenza con un atto definitivo. Lo Stato dovette accontentarsi dei tre, ma l’impatto simbolico restò intatto.

Il Conto Non Chiuso: L’Ombra Lunga di Villarbasse

La narrazione ufficiale celebra la fucilazione del 1947 come l’ultimo, definitivo atto di giustizia che ha permesso all’Italia di abbracciare la civiltà giuridica e costituzionale. Ma l’eredità eretica di Villarbasse persiste, rivelando una dinamica che lo Stato italiano fatica a superare: la necessità di sacrificare pochi, per placare la rabbia di molti.

La Politicizzazione della Paura

Villarbasse ci insegna che, di fronte a crimini di inaudita atrocità, la pressione emotiva dell’opinione pubblica può diventare un fattore politico determinante nel processo giudiziario.

- Il Capro Espiatorio Moderno: Ancora oggi, ogni volta che un crimine particolarmente efferato (omicidi di bambini, femminicidi, tragedie seriali) sconvolge la Nazione, si assiste a un fenomeno che riecheggia il 1947: la richiesta pubblica di certezza della pena elevata alla vendetta.

- Il Ritorno al Giustizialismo: Sebbene non si chieda più il ripristino della pena di morte, il dibattito si sposta sulla richiesta di ergastolo ostativo, abolizione dei benefici o certezza della carcerazione. È la stessa fame di chiusura definitiva che spinse De Nicola a non firmare la grazia, manifestata oggi come populismo giudiziario.

Il Giudizio Popolare vs. Il Diritto Costituzionale

Villarbasse fu l’unica volta in cui il neonato Stato democratico si permise di cedere alla “giustizia emotiva” prima di blindarsi con la Costituzione. Eppure, il conflitto tra il Diritto (lento, garantista, costituzionale) e la Pancia del Paese (veloce, vendicativa, mediatica) resta una delle crepe strutturali dell’Italia contemporanea.

- L’Assedio Mediatico: Oggi, le corti e gli inquirenti non sono assediati solo dalla folla (come accadde a Torino nel ’47), ma dalla gogna mediatica e digitale. Il verdetto popolare, spesso basato su frammenti e sensazionalismo, precede e a volte influenza il verdetto delle aule.

- La Morale Pubblica Come Legge: Il caso di Villarbasse dimostra che l’efficacia dello Stato, in certi momenti storici di crisi e disordine, si misura sulla sua capacità di punire in modo esemplare e rapido, anche a costo di sacrificare i principi garantisti che si intende affermare.

Il fantasma di Villarbasse non è quello delle sue vittime, né quello dei fucilati. È il fantasma di una democrazia che, sotto pressione, ha mostrato di poter barattare i principi più alti (l’abolizione della morte) con la necessità politica di apparire forte e inequivocabile di fronte a un popolo disperato. Quella tensione tra legge e vendetta, tra garantismo e giustizialismo, è la vera eredità “eretica” di Villarbasse che continua a infiammare il dibattito pubblico italiano.

🗝️ Conclusione: La Lezione Scomoda della Storia

Villarbasse non è una storia di giustizia, ma di fondazione. Quel 4 marzo 1947, al Poligono delle Basse di Stura, non morirono soltanto tre criminali, ma fu simbolicamente uccisa l’eredità violenta del dopoguerra. La neonata Repubblica, prima di sigillare il suo patto di civiltà nella Costituzione, sentì l’obbligo storico e politico di compiere un atto di vendetta estrema per esorcizzare il caos e placare la sete di sangue di una Nazione ferita.

Questa tragica chiusura, tuttavia, ha lasciato un conto aperto: il dilemma tra Legge e Sentimento Popolare. Ancora oggi, ogni volta che un crimine orrendo riaccende il dibattito sulla certezza della pena, sulla detenzione e sulla vendetta, riecheggia l’ombra di Villarbasse. La pressione mediatica e il populismo giudiziario non sono altro che la moderna manifestazione di quella stessa domanda inappellabile di punizione immediata che costrinse De Nicola a firmare l’ultima condanna a morte.

Ciò che la “Cascina Fatale” ci lascia in eredità non è la memoria del crimine, ma l’interrogativo sulla nostra stessa civiltà: l’Italia ha davvero metabolizzato la lezione, o è ancora disposta a sacrificare i principi garantisti sull’altare della tranquillità pubblica ogni volta che la paura e la rabbia si fanno troppo intense?

📚 Appendice: Per Approfondire l’Eredità di Villarbasse

La Strage di Villarbasse non si esaurisce nella cronaca nera del 1945, ma si estende nel dibattito sulla giustizia, la pena e la fondazione dello Stato repubblicano. Per chi desidera esplorare l’eredità storica, giuridica e sociale dell’ultimo atto di pena di morte in Italia, ecco alcune risorse consigliate.

📖Libri e Ricostruzioni Storiche

Queste opere offrono una lettura dettagliata del crimine, delle indagini e del processo, ponendo l’accento sul contesto storico-giuridico.

- Venè, Gian Franco – La notte di Villarbasse: a sangue freddo nell’Italia del ’45: Un classico della cronaca giudiziaria che ricostruisce il clima del dopoguerra e la pressione sul sistema penale.

- Pilotti, Maurizio – Il massacro della cascina. Villarbasse e gli ultimi fucilati. 1945: Una ricostruzione che analizza l’efferatezza del delitto e la sua collocazione nel dibattito sull’abolizione della pena capitale.

- Bocca, Giorgio – Pena di morte. Quell’ultima volta nell’Italia ’47: Un testo che utilizza l’episodio di Villarbasse come punto di partenza per una riflessione più ampia e critica sulla pena capitale in Italia e nel mondo.

🏛️ Il Contesto Giuridico-Politico

Per comprendere la tesi del “Sacrificio di Stato”, è fondamentale approfondire il quadro legale e politico dell’epoca:

- Il Codice Rocco (1930): Il codice penale fascista in vigore, che prevedeva la pena di morte per numerosi reati comuni e politici.

- Enrico De Nicola e la Grazia Negata: L’atto del Capo Provvisorio dello Stato fu cruciale. Il rifiuto della grazia non fu un mero atto legale, ma una scelta politica che anticipò la volontà costituente di chiudere con la violenza di Stato.

- L’Articolo 27 della Costituzione (1948): La disposizione che stabilì che “La pena di morte non è ammessa” (salvo per i casi previsti dalle leggi militari di guerra), formalizzando il superamento dell’era di Villarbasse.

🔥 La Vera Condanna: L’Eredità della Paura di Stato

La Strage di Villarbasse, con la sua conclusione sanguinosa il 4 marzo 1947, non fu un trionfo della giustizia, ma l’ultima, disperata liturgia celebrata da un’Italia terrorizzata. Non si trattò di applicare la Legge, ma di esibirla: una messa in scena punitiva necessaria per convincere la Nazione, ancora immersa nel caos post-bellico, che l’autorità era tornata, e che poteva sacrificare tre vite per salvare il principio.

La vera condanna di Villarbasse non ricadde sui fucilati, ma sulla nascente Repubblica: essa fu costretta a tradire l’ideale garantista che stava per iscrivere in Costituzione, cedendo alla “legge della pancia” per garantirsi la pace sociale. Il rifiuto della grazia da parte di De Nicola fu un atto di realismo politico, non di intransigenza etica. Era il prezzo da pagare affinché, pochi mesi dopo, l’Italia potesse finalmente permettersi il lusso dell’abolizione della pena di morte.

L’Eredità Eretica che vi lascio è questa: il nostro sistema di giustizia, pur protetto dalla Costituzione, rimane storicamente vulnerabile alla pressione emotiva. Ogni volta che oggi si grida al “populismo giudiziario”, che si esigono pene eterne e si condannano mediaticamente gli imputati, stiamo solo replicando, in chiave moderna, quell’ultima, traumatica e necessaria “esigenza di Stato” nata tra il fango e il sangue della Cascina Simonetto. Villarbasse ci ha dato l’abolizione della pena di morte sulla carta, ma ha lasciato intatta, e fin troppo influente, la sete di vendetta nel cuore del dibattito pubblico.